淬技匠心实训地,砺志育人积成果。《大国三航》2025年秋季学期第四讲于10月20日走进工程实践训练中心,此次课程邀请到了中心负责机械工程教学部指导教师、承担虚拟装配、中国传统文化系列课程的教学指导工作的梁晓雅研究实习员。

梁老师首先全面系统地介绍了工程实践训练中心的历史沿革、建设成果及现有体系规模,带领全体学员实地观摩中心采用增材制造技术、金属精密加工工艺等先进手段制作的工艺制品。

随后带领学员系统参观创新实践社区,逐一讲解装配虚拟仿真实验室、智能制造示范中心等工作室的设备及其用途,并对“无人飞行器实验室”“机器人创新实践工坊”“创意孵化空间”等专项平台的功能定位及运行模式进行详细介绍,让同学们直观感受到科技创新实践场域的独特魅力,进一步激发了大家对工程实践的探索热情。通过详细解读多个创新项目成果转化的真实案例,梁老师生动论证了理论知识转化为工程应用的可行路径,有效增强了同学们对专业发展前景的信心。

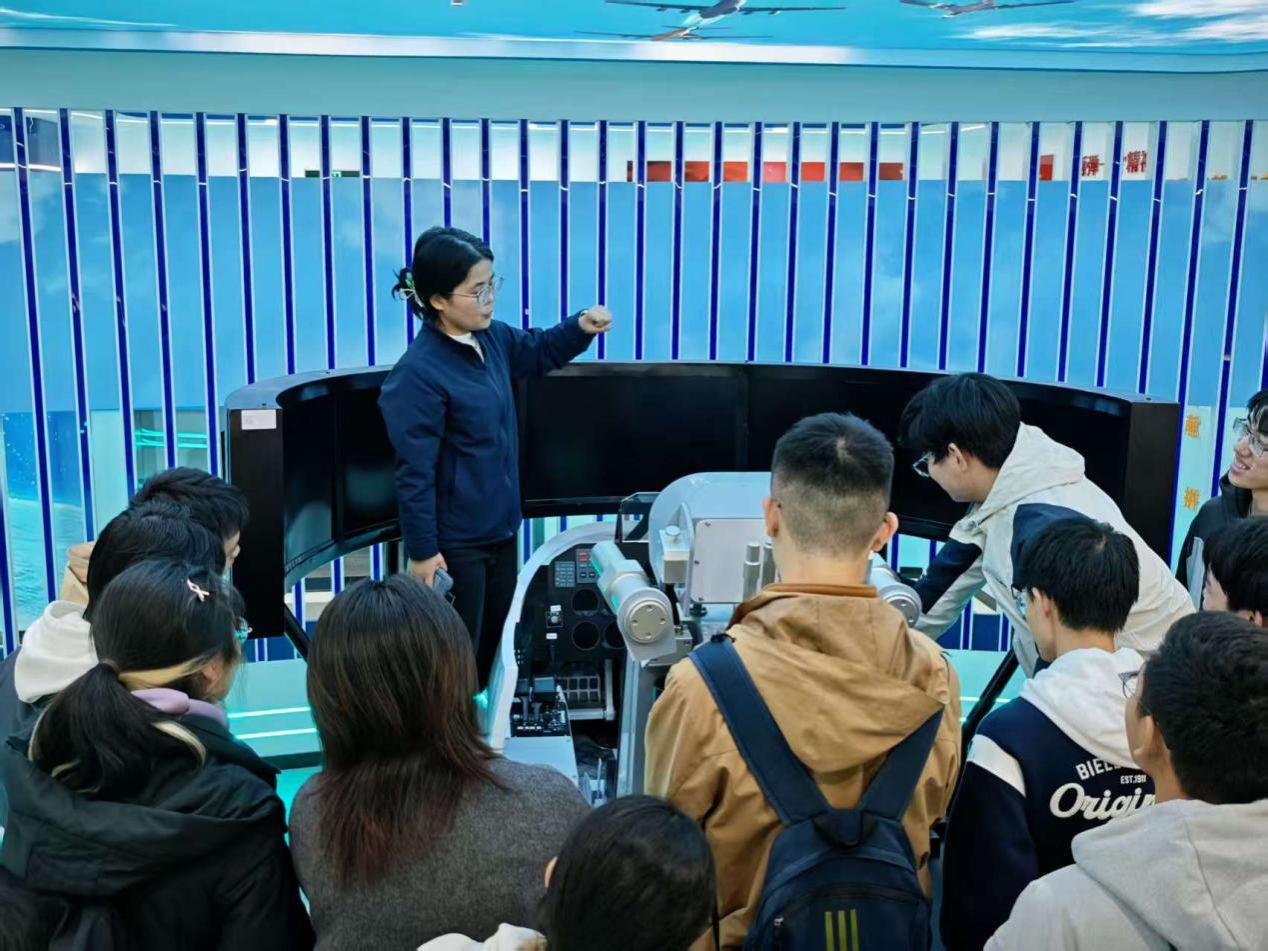

在本年度“三航”工程实践教育体验工坊活动中,梁老师为同学们介绍了飞行器操控模拟的操作方式,详细讲解设备操作规范及安全注意事项,确保同学们能够对飞行器系统架构与操控原理形成了具象化认知。

自动化学院李前程:今天跟随着老师的脚步,参观了实训中心,使我受到了很大的启发。从学生作品展览到虚拟仿真装配,从精雕到激光雕刻,我看到了学校对于学生实践的重视。其中最令我印象深刻的是各个创新基地的参观,那些3D打印机,无人机创新设计实验室等平台更是激发了我对于亲手实践的热情。对于未来的学习,我希望可以不仅仅限于书本的知识,更要亲自动手实践,复刻自己感兴趣的知识。将我所学的知识转化为真正的实体,不仅仅通过书本输入知识,更要通过实践将所学知识输出,将自己的力量贡献出来。

计算机学院罗佳允:今天的参观是我印象最深刻的一次:先是了解了工程实践训练中心的历史沿革和基本概括以及我校创新创业的发展现状,然后参观了众多 3D打印机模型,有精雕,激光打印,切割等多种方式的多种产品。之后还前往二楼参观了VR虚拟操作室。后来还前往人工智能、水下机器人创新实验室、激光成型共享区、无人机设计实验室、三航模型参展区等等。作为计算机学院的学生,看到通过严谨的代码让大疆无人机在全国大赛上展露峥嵘,让我也很渴望参加到这样的团队 这样的比赛中,让我更坚定了提升自己编程能力的决心,感谢这门课能给我这样一个机会,完整地参观了工程实践训练中心。

机电学院吴睿琦:作为产品设计专业学生,参观工程实践训练中心时,我看到书本上的设计理论在3D打印、激光切割等设备中化为具象的模型,在VR虚拟操作、人工智能与无人机实验室里,见证了设计从创意蓝图到实体产品的落地过程,更看到学长学姐的作品在大赛中展现风采。这让我深刻体会到产品设计不仅是美学与功能的结合,更是连接创意与制造、虚拟与现实的纽带。我渴望在后续学习中,主动参与实操,将专业知识转化为设计能力,在“三航”等高端制造领域的产品设计中贡献创意,让自己的设计从图纸走向现实,助力产业发展。

网络空间安全学院罗昕燃:今日走进工程实践训练中心,我深刻体会到“纸上得来终觉浅”。当抽象的公式化作无人机的精准轨迹,当课本原理在3D打印中层层成型,我才真正明白——知识唯有经过双手的打磨,才能焕发生命力。学长学姐们那些载誉归来的作品,每一处调试痕迹都是“实践出真知”的生动注脚。这次参观让我坚信,专业学习必须扎根实践土壤。在拆装调试中内化理论,在反复试错中锤炼真本领。

数学与统计学院刘宝祥:今日我有幸得以走进工程实践训练中心,通过老师的系统讲解与个人的实地参观,我对“专业与实践融合”有了全新认知。从3D打印、激光切割、数控铣到金属增材制造、逆向工程,从VR虚拟装配到人工智能、水下机器人、无人机、方程式赛车等前沿实验室,中心以先进的平台和丰富的资源,生动诠释了知识如何转化为现实。尤其是看到学长学姐们在创新创业基地中反复打磨、屡获佳绩的参赛作品,我深受触动,深刻体会到工程创新离不开扎实的实践与不懈的试错。此次《大国三航》课程让我更加坚定:唯有扎根实践、知行合一,才能让所学真正“活”起来。未来我将主动投身动手创造,在实践中锤炼本领,朝着学以致用、工程报国的目标稳步前行。

作为陕西省课程思政示范课程,《大国三航》系列课程今年持续深化教学体系建设,常态化邀请航空、航天、航海等战略性领域的权威专家参与课程设计与实施。通过打造多维立体教学模式,带领青年学子深入剖析三大领域的技术演进脉络、前沿动态及发展战略,系统把握科技创新规律。课程重点加强科研实践情境模拟,让学生亲身体悟科技攻关的实践逻辑,领会科研工作者的求实作风与创新精神,助力学生全面提升科研素养、锤炼创新思维、增强实践能力,着力培养心怀家国、志存高远、勇于担当、砥砺奋斗的新时代卓越青年人才。

图文:褚星波

审核:王彦革 贺苗